हमारा बचपन 80 के दशक में बीता है। फिल्में देखने का पैदाइशी चस्का था, सो अनगिनत फ़िल्में देखीं। वो दौर अमिताभ, धर्मेंद्र, मिथुन, अनिल कपूर, गोविंदा, संजय दत्त का था। मारधाड़ वाली फ़िल्में ही अपनी पसंद की फ़िल्में हुआ करती थीं। इन फ़ैक्ट, फ़िल्मों का प्रचार ही “मारधाड़ से भरपूर” की घोषणा से होता था। अब भी कभी-कभी nostalgia के वशीभूत उस ज़माने की कोई फ़िल्म लगाकर देखने लगते हैं, पर कुछ ही देर में दिमाग का दही हो जाता है और बंद कर देते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, है ना? न सिर्फ़ शरीर का विकास हुआ है बल्कि मानसिक विकास भी हो गया, जो चीज़ें बचपन में जबर्दस्त लगती थीं, अब बचकानी लगती हैं। उन्हें बचकानी कहा ही इसलिए जाता है कि बच्चों के लायक। लेकिन कुछ लोगों का शरीर अकेला बढ़ जाता है, बाकी अंदरूनी हिस्से को छोडकर। उन्हीं के 'समुच्चय' को दक्षिणपंथी कहा जाता है।

ख़ैर, तो बात हो रही थी उस ज़माने की फ़िल्मों की। तब की मुख्य धारा की कोई भी फ़िल्म देख लीजिये सबकी एक ही कहानी होगी। एक हीरो होगा जो अपनी मनमानी करता है। हीरोइन को नाना प्रकार से छेड़ता पाया जाता है, जैसे पकड़ कर चुम्मा ले लेना, चिकोटी काट लेना, आँख मारना...जिसे आम तौर पर अभद्रता कहा जाता है, उस पर ये ‘समुच्चय’ orgasm पाता है और हीरो को मसल मैन मानने लगता है। एक विल्लन होता है जिसके बहुत सारे चमचे होते हैं। ये विलेन लोगों के सामने समाजसेवक के रूप में आता है पर अंदर ही अंदर उनकी जर, जोरू और ज़मीन हड़पना चाहता है। और हाँ, हीरोइन पर भी उसकी नज़र होती है। हीरो कई बार इसी के लिए काम करता है पर अंत में उसकी असलियत पता चलने पर उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ देता है। हीरो के कुछ दोस्त होते हैं जिनका जन्म हीरो के लिए शहीद हो जाने के लिए ही हुआ है। इस दोस्त की अपनी कोई भावनाएँ नहीं होती, उसका ध्येय हीरो की सेवा और उसके काम आ जाना ही है।

ये हीरो पूरी फ़िल्म में तमाम तरह के धतकरम करता है पर अंत में संत जैसा प्रवचन देता है, और खलनायक का अंत कर देता है। खलनायक के अंत से पहले बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ती है जिसमें गोला-बारूद, बम, बंदूकें, तलवार सब चलती हैं। चारों तरफ आग लग जाती है। खलनायक आख़िर तक मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मरना तो हीरो को ही है। खलनायक की तरफ के एकाध आदमी का हृदय परिवर्तन “समुच्चय” की आँखों में आँसू भी ले आता है।

बहरहाल, सारे लोग खलनायक की तरफ की बंदूकों वगैरह के शिकार होते रहते हैं और हीरो के दोस्त तो खास तौर पर, पर मजाल है हीरो को कुछ हो जाए। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इस तरह तीन घंटे का हमारा टॉर्चर और समुच्चय का मनोरंजन ख़त्म होता है। अब इस फॉर्मूला में एक पंक्ति का ढांचा अलग-अलग होता है। किसी में माँ का बदला, किसी में बाप का, किसी में गाँव को बचाने का, किसी में जंगल को तो किसी में देश को। जो बात डेढ़ घंटे में बढ़िया तरीके से कही जा सकती थी उसे बेकार के दृश्यों के अतिरेक के साथ ढाई घंटे खींच लेते हैं।

अरे....

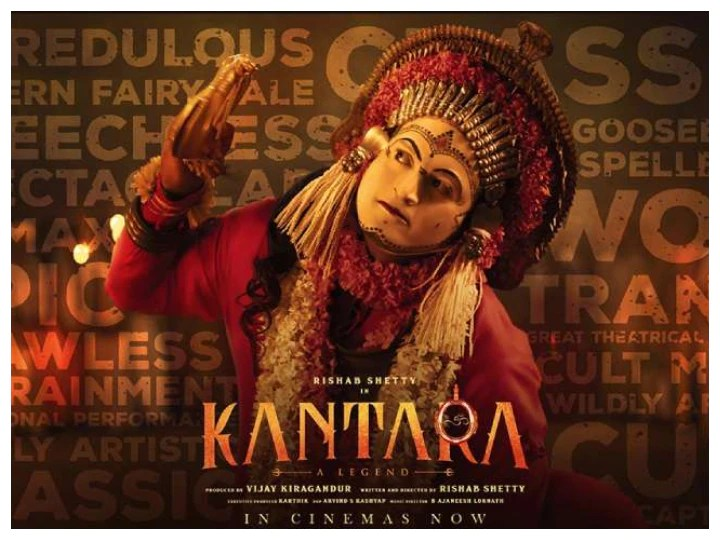

ये तो मैंने कांतारा की कहानी बता दी...sorry पर उसमें छुपाने जैसा कुछ था नहीं तो spoiler का सवाल ही नहीं। अनगिनत विरोधाभासों और तार्किक कमियों के साथ ये फ़िल्म उन्हीं 80 की फ़िल्मों को आदरांजली है।

फ़िल्म एक किवदंती पर आधारित है जिसके अनुसार एक देवता है जिसने जंगल के लोगों को ज़मीन देने के बदले राजा को शांति प्रदान की थी। इन लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का बहुत महत्व होता है। इनकी रचना एक अच्छे संदेश को लोगों के ज़हनों में उतारने के लिए हुई थी जिसे सपाट तरीके से कहा जाता तो शायद लोग मानते ही नहीं, इसीलिए एक रोचक कहानी के ज़रिये बताया गया है कि ज़िंदगी का फलसफ़ा क्या है, प्रकृति क्या है वगैरह। अब उन्हें नहीं पता था कि एक युग में ऐसा एक समुच्चय इकट्ठा हो जाएगा जो इन कहानियों को इतिहास मानने लगेगा, और इनके संदेश में जिस चीज़ को बचाने की बात की जा रही है उसको छोड़ कहानी बचाने में जुट जाएगा। जिस कहानी में इंसान का खून बहाने को गलत बताया गया हो उसी को मनवाने के लिए खून बहा देते हैं। इस प्रजाति को देख कर परमात्मा पर भरोसा होता भी है, और नहीं भी। इस कथा का संदेश था कि प्रकृति को मत छेड़ो तो चैन से जियोगे। अच्छा संदेश है और कहानी भी अच्छी है। लेकिन उस कहानी को जिस तरह के मसाले डाल कर पकाया गया है वो उस संदेश को डाइल्यूट कर देता है। गाँव के लोग परंपरा के नाम पर लकड़ी काटते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। यही बात राजा के लिए गलत थी, फिर इन लोगों के लिए सही कैसे हो गई? परंपरा के नाम पर? समुच्चय यही कहेगा।

हीरो हर तरह का छिछोरापन करता है। हर सीन में दारू पी रहा है। लंबे-लंबे फाइट सीन हैं जो उबा देते हैं। फ़िल्म के पहले 40 मिनट में कहानी में कुछ भी आगे नहीं सरका था। उसके बाद मैंने आगे बढ़ा-बढ़ा कर देखी और बहुत देर के बाद भी फ़िल्म आधी ही हुई थी। बीच में फ़िल्म बहुत ही उबाऊ है। बेमतलब के दृश्य और उस पर भी गाने डाल रखे हैं। ऋषभ शेट्टी ने अपने आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के चक्कर में खूब सारे सीन लिखे अपने लिए। वो चाहे दारू पिये हो, या गांजे की पिनक में हो, 50 लोग मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। चलिये मान लेते हैं कि उसे शुरुआत में पथ भ्रष्ट दिखाया गया और बाद में वो सुधर जाता है लेकिन ये transition विश्वसनीय नहीं है। फॉरेस्ट विभाग को बहुत ईमानदार बताया गया है जो अगेन एक myth है।

“पुष्पा” भी इसी तरह की ओवर hyped फ़िल्म थी। उसमें भी विद्रोह के नाम पर हीरो से कुछ भी करवाया गया था। जिसे आम तौर पर नर संहार कहा जाता है वो तो इन फ़िल्मों में हीरो अकेला ही कर देता है, फिर भी हीरो ही होता है। दक्षिण की फ़िल्मों में एक और तड़का एक्सट्रा ये होता है कि हीरो के आसपास कुछ मसखरे रख दिये जाते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी कॉमेडी करने की होती है। ये परंपरा बॉलीवुड में कब की ख़त्म हो चुकी। माँ का कैरक्टर भी बहुत पुराने पैटर्न पर चल रहा है अब तक।

दक्षिण के नाम पर “समुच्चय” की फैलाई हवा का नतीजा ही है इस तरह की फ़िल्मों का हिट होना। दक्षिण में भी सिर्फ़ मलयालम फ़िल्में अच्छी बन रही हैं, कन्नड और भोजपुरी में ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन इस “समुच्चय” को इतना नहीं मालूम, उसके लिए उस साइड पूरा साउथ है, ईस्ट साइड सब नेपाली हैं, नॉर्थ में सब बिहारी हैं। ये समुच्चय “जय भीम” नहीं देखता, इसे वो पसंद भी नहीं आएगी...जय भीम देखकर मुझे एक बारगी खयाल ज़रूर आया था कि बॉलीवुड मैन स्ट्रीम में ऐसी फ़िल्में कब बनाएगा?

कांतारा समय की खतरनाक बरबादी है।

अब कुछ अच्छी बातें। फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी कमाल की है और बैक्ग्राउण्ड म्यूजिक भी। देव का मेक अप और उसका “वोव” बोलना बहुत ही अच्छा लगा। देव वाले सारे sequence मुझे अच्छे लगे। शिवा के कारनामों की बजाय फ़िल्म देव वाले ट्रैक पर ज़्यादा फोकस करती तो शायद और बात होती। अभी तो देव इतनी देर देर से नज़र आते हैं कि उसका महत्व ही नहीं बन पाया। फ़िल्म पॉइंट पर बहुत बहुत देर से आती है। ऐसा लगता है कि मुद्दे की बात करना ही नहीं चाहती। ऋषभ शेट्टी का अभिनय एक और प्लस पॉइंट है। डाइरैक्शन भी अच्छा है, राइटिंग बहुत खराब है। पूरी फ़िल्म में सूअर, मछली पेलते रहने के बाद शिवा साहब से कहता है कि हम तो बस चावल में नमक डाल कर खाते हैं और कभी-कभी वो भी नहीं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स वाकई अच्छा है और उसमें ऋषभ शेट्टी ने बेहतरीन perform किया है। जंगल को बहुत खूबसूरती से capture किया है। अंत में देव फॉरेस्ट वालों के साथ इशारो-इशारों में गाँव वालों का मेल कराता है, वो भी अच्छा संदेश है। पर ये "समुच्चय" फ़िल्म देखकर भी चोरी की लकड़ी खरीदेगा।

ख़ैर, चलिये अभी कुछ आएंगे गालियां बकने कमेंट में। कुछ कहेंगे इसको सिनेमा हॉल में देखना चाहिए तभी मज़ा है, मैं कहता हूँ किसी भी फिल्म को हॉल में देखने का ही मज़ा है पर टीवी पर भी जो बातें समझ आनी चाहिए वो तो आती ही हैं। फिल्म कमजोर है अगर हॉल के अलावा कहीं देखो और उसमें कमियाँ ही कमियाँ नज़र आयें। इस समुच्चय को अब इस फ़िल्म के बारे में भी कुछ बुरा नहीं सुनना है, उसने अपनी सदा की आहत भावनाएं इससे भी जोड़ ली है।

हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हर क्षेत्र में। 2010 के बाद से फिल्में भी बदल रही थीं। संजय मिश्रा 90 के दौर में कभी स्टार नहीं होते, कुमुद मिश्रा को लीड में लेकर कुछ भी बनाना उस समय अकल्पनीय था। अनुराग कश्यप, तिगमांशु धूलिया जैसे निर्देशकों के आने से सिनेमा realistic होने लगा था और अचानक इस "समुच्चय" की आँधी आई और हम हर क्षेत्र में सदियों पीछे चले गए।

हे प्रभु ये अंधकार का युग कब समाप्त होगा?

#kantara #kantarareview

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें